| 1946年、 |

時事新報の記者となる。

|

| 1955年、 |

同社退社。

|

| 1965年、 |

陸自第5普通科連隊が旧軍の行程を辿るという計画を知り、雪中行軍隊を題材にする事を決意。

実家(十和田湖町)を拠点にした調査が始まる。(後に宇樽部の借家に移り、『鹿鳴庵』と命名する)

陸自第9師団、公共図書館、青森県史、青森市史、当時の新聞(東京日日、大阪朝日、萬朝報)を調査。

コピー機が無かった為、当時の記事を手書で写す毎日が続く。

亦、三十一聯隊の行程を辿り、全国各地の遺族にも会った。

取材費は想像を遥かに越え、借金を重ね山林をも売った。

その為、地元では「遂に山まで売ったか」との噂も広まった。

|

| 1969年、 |

岩手県紫波郡紫波町にて青森歩兵第五聯隊雪中行軍隊元伍長・小原忠三郎氏の消息を知る。

北上市役所に問い合せた後、国立箱根療養所(小田原市)の一室にて小原氏に取材。

三度に渡り取材を行なう。

|

| 1970年、 |

2月5日、小原氏逝去。享年(数え)90歳。

3月26日、陸自第9師団の隊員13名が出迎える中、小原氏の遺骨を抱いて青森駅に立つ。

そして遺骨は209名の“戦友”の眠る幸畑陸軍墓地へ分骨された。

それは生前、小原氏と交した男と男の約束だった。

|

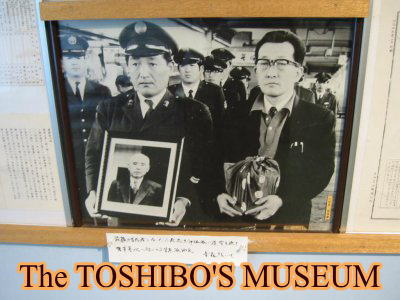

小原伍長、無言の帰青

(昭和45年3月26日正午)

小原伍長の遺骨を抱く小笠原孤酒氏(右端) |

7月23日、『吹雪の惨劇 第一部』発行。(自費出版)

後にアメリカ国立国会図書館、トロント大学図書館(カナダ)、バイエルン図書館(ドイツ)へも蔵書として採用されている。

9月25日、新田次郎氏来青。

青森地方気象台総務課長・鎌田満穂氏と共に新田氏を案内。

馬立場の銅像前で新田氏の「此処で伍長が発見されたのか」との問いに対し「否、伍長の見つかった場所は別」と説明。

そんな新田氏の思い込みを正してやり、多大の借金までして入手した資料・知識等を惜しみなく提供する。

山口少佐の実兄や姪から聞いた特ダネ(自決説)も提供した。

この特ダネは『吹雪の惨劇』(五部構成の予定)の終盤で発表する予定だったが、資金不足で発行が滞っていた。

|

| 1971年、 |

新田次郎氏、『八甲田山 死の彷徨』発表。

巻末の『取材ノート』に於いて、新田氏は小笠原氏に対し、感謝の念を述べている。

しかし、自分の資料・知識等を提供した結果、「人間実験」と結論付けられているのを見て愕然とする。

その小説はベストセラーとなり、その内容を「事実」だと信じる者が多かった。

新田氏が脚光を浴びる中、陰の立役者・小笠原氏は「あれはフィクションだから」と言い続け、頑固な性格を丸出しにした上、方々で金銭の不義理を重ね、世間を狭くし、その身を隠す様に交通不便な山奥へと移った。

|

| 1974年、 |

9月、『吹雪の惨劇 第二部』発行。

新田氏の小説がベストセラーになってから、一時小笠原氏は蝉の抜け殻同然となった。

自分のこれまでの労苦は何だったのか・・・?

仲間の記者たちが『吹雪の惨劇 第二部』の紹介文を書いたが、殆ど反響は無かった。

|

| 1975年、 |

1月、長年の無理が崇り肺結核で入院。

|

| 1977年、 |

6月、退院。

この間、橋本プロダクションが新田氏の小説を映画化する事を知ると協力にいそしんだ。

映画は社会現象とまでなり、小原氏の証言にもある「天は我々を見放した・・・」(『吹雪の惨劇 第二部』収録)は流行語にまでなった。

結核は治癒した。

しかし、生き証人・小原元伍長から聞いたとっておきの話や、山口少佐関連の特ダネを生かす場所も失い、『吹雪の惨劇 第三部』発行の意欲は薄れてしまっていた。

或る日、激情に駆られ、傍らにあった雪中行軍の資料に火を付けた。

それを知った記者はその行動を記事にし、「孤酒発狂」の噂が広まった。

|

| 1979年、 |

5月、総理官邸で行なわれた『昭和53年度・芸術文化に活躍された人々との懇談のつどい』に招待された。

『八甲田山雪中行軍遭難事件に関する調査』の功績による理由である。

しかしこれは話題作りの為に知り合いの政治家に運動を頼んでいた結果であった。

|

| 1982年、 |

遭難80周年に合わせ、前年より計画していた記念碑を建立した。

費用には自費と寄付金を充てた。

|

| 雪中行軍遭難者慰霊塔 |

5月28日(最後の遺体発見日に当る)から三日間、遭難現場の案内もした。

亦、遭難兵士の遺族から寄せられた収集品約6万点を展示、売却する事をマスコミに発表。

家に保管してもボロボロになるのは明白だし、受け継ぐ妻子もいない。

例え100万〜200万円で売れたとしてもこれまでの取材費用にもならない。

最も力を入れて書きたかった『吹雪の惨劇 第三部』の原稿は殆ど出来ていたが、出版資金が無かったからである。

しかしこの発表が裏目に出た。

資料は全く売れないばかりでなく、「遺族から無料で集めた物を売るとは金儲けに走ったか」と非難を受けた。

|

| 1987年、 |

1月、還暦を過ぎた頃、資料展示のめどがついた。

馬立場にある銅像茶屋の経営者が申し入れてきたのである。

資料館は宇樽部の借家と同じ『鹿鳴庵』と命名した。

|

| 1989年、 |

8月28日22時52分、雪中行軍に全てをかけた男が静かに息を引き取った。享年63歳。

脳出血を起こした後、入院したが、死因は腎不全及び急性心不全であった。

その死亡記事は顔写真の無い、小さいものだった。

馬立場の資料館・鹿鳴庵のパンフレットには現在でも「監修・小笠原孤酒」と明記されている。 |